生物多様性スクール2023第2回「生物多様性と海」開催報告 当たり前ではない「海の恵み」を未来へ受け継ぐ

2023/07/07

- この記事のポイント

- 世界の生物多様性は過去50年で69%損失し、また地球の平均気温は産業革命前よりすでに1度以上上昇したと報告され、地球環境はいま、危機的な状況にあります*。WWFジャパンは、生物多様性の劣化を食い止め、回復に転じさせる「ネイチャー・ポジティブ」に向けて、著名な有識者を招いて身近な切り口で生物多様性について考えるオンラインセミナー「生物多様性スクール」を開催。2023年シリーズでは、気候(Climate)と自然・生物多様性(Nature)2つの危機の同時解決や双方への配慮をテーマにして、取り組みの先進事例なども紹介していきます。4月7日に行なった第2回「生物多様性と海」のポイントをお届けします。

生物多様性と海

地球の物質循環を担い、多くの生物を養う海は、現在、二酸化炭素濃度の上昇による海洋酸性化や海水温の上昇、海洋汚染や水産資源の乱獲などにより、危機的な状況にあります。このたび、京都大学名誉教授で海洋生物学の専門家である白山義久氏を迎え、「生物多様性と海」について考えました。白山氏は、気候変動や海洋環境の悪化が、海の生態系や海洋資源に与える影響や課題に精通。WWFジャパン理事で共同通信編集委員の井田徹治氏の進行のもと、WWFジャパンからサンゴの保全や水産物の供給網(サプライチェーン)を通じた解決策を紹介し、日本生活協同組合連合会の松本哲氏に事業者としての取り組みや課題を聞きました。

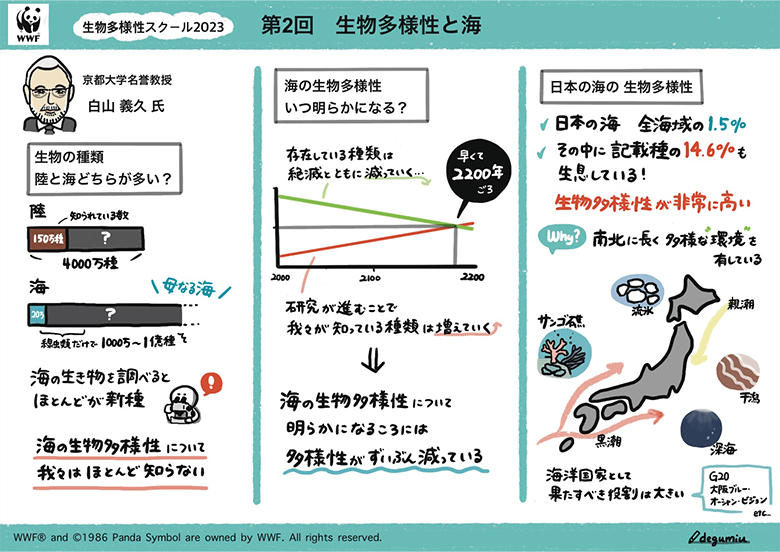

スクールのポイントをグラフィックレコーディング(グラレコ)を使ってお伝えします。(グラレコ制作:aini 出口未由羽さん)

開催概要: 生物多様性スクール2023 第2回「生物多様性と海」

日時 2023年4月7日(金) 16:00 ~ 18:00

場所・形式 Zoomによるオンラインセミナー

参加登録者数 1292名

海の生物多様性は未知

(白山氏の講演)

白山氏は、まず「海の生物多様性について、我々はほとんど知らない」と語りました。海ではいまだに新種がよく発見されるなど、海の生物多様性については知見が乏しいのが実状。研究が進んで徐々に海のことが分かる一方で、多くの生物が絶滅しています。海の生物多様性が明らかになる頃には、多様性は随分減少していると考えられます。世界的に見ると、西部太平洋はホットスポット。日本の海域の生物多様性は非常に高く、全海域のわずか1.5パーセントに、記載種の14.6パーセントが生息。日本列島が南北に長くて多様な環境を有していることが理由の一つです。近年、海洋生態系の危機が叫ばれる中、海洋国家として果たすべき日本の役割は大きいと言えます。

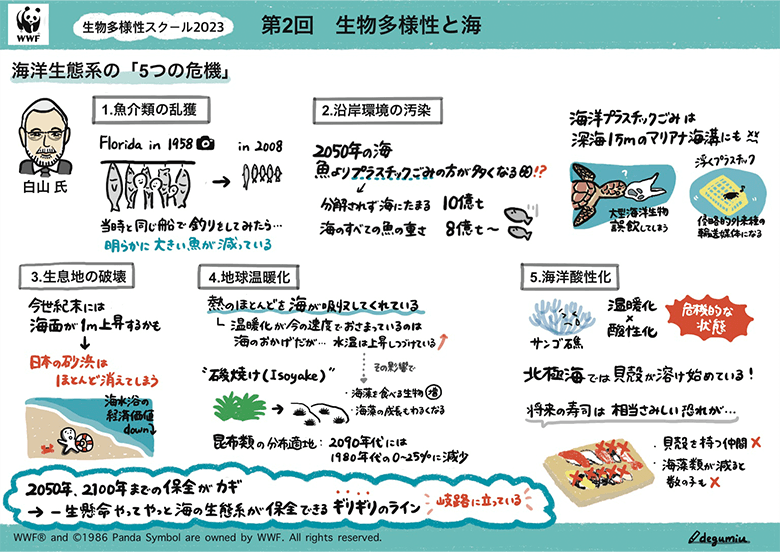

5つの海の危機

(白山氏の講演)

2014年の世界経済フォーラム(ダボス会議)では、海を取り巻く「5つの危機」が注目されるなど、海洋生態系の危機が2010年代の半ばから世界の共通認識となっています。2050年、2100年までの保全が鍵とされ、人類はいま岐路に立っています。海洋科学分野への資金投資も重要です。

- 魚介類の乱獲:乱獲により、魚介類が減少。(事例:米国フロリダ州キーウエストでの魚介類調査)

- 沿岸環境の汚染:2050年の海では、魚よりもプラスチックの方が多いとする研究報告も。プラスチック汚染をはじめとする海洋汚染は深刻。

- 生息地の破壊:今世紀末に世界の海面は平均1メートル上昇する可能性が。さまざまな生物の生息地破壊とともに、ツーリズムなどの生態系サービスの変化が懸念される。

- 地球温暖化:熱を吸収する海の働きにより、地球温暖化は今の速度に抑えられているが、水温の上昇は続く。海の生態系に影響は深刻化。

- 海洋酸性化:大気中の二酸化炭素濃度が上昇することによって、気候の温暖化に加えて、海洋の酸性化が進み、様々な生物に深刻な影響が出始めており、サンゴはすでに危機的な状況。

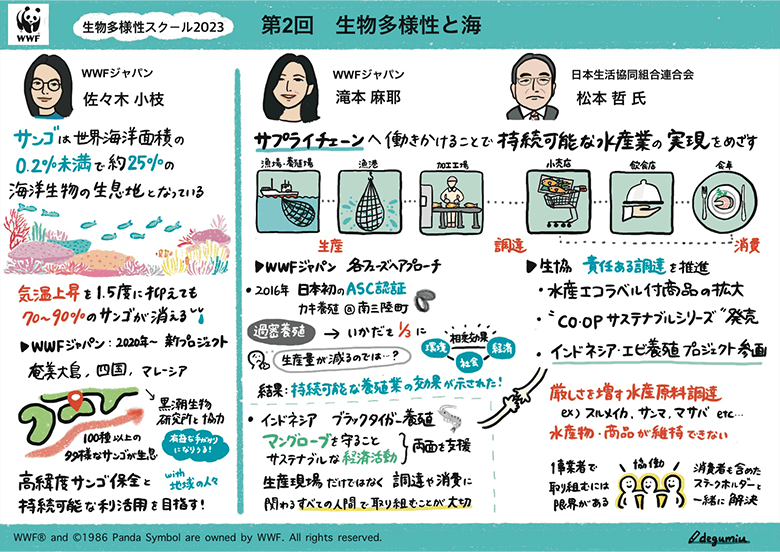

私たちに何ができるか?新しいサンゴ保全、持続可能な水産業のありかた

(WWFと事業者の事例紹介)

WWFジャパン海洋水産グループ佐々木小枝からは、四国南太平洋沿岸での高緯度サンゴ保全の取り組みを紹介。気温上昇を1.5度に抑えても世界の7~9割のサンゴが消滅するとされるなか、気候変動に適応した新しいサンゴ保全の事例を説明しました。また、同グループ滝本麻耶からは、水産物の供給網(サプライチェーン)に働きかけて、持続可能な水産業を目指す取り組みを紹介。日本初のASC認証を取得した宮城県南三陸町でのカキ養殖や、マングローブ再生を含む生態系・生物多様性の保全と現地の人々の生計の持続可能性の両立を目指すインドネシアでのブラックタイガー養殖などを解説。実際にそのエビを調達する日本生活協同組合連合会の松本哲氏からは、同会の調達方針や、気候変動等により厳しさを増す水産原料調達の現状とともに、さまざまな立場の人との協働の大切さが語られました。

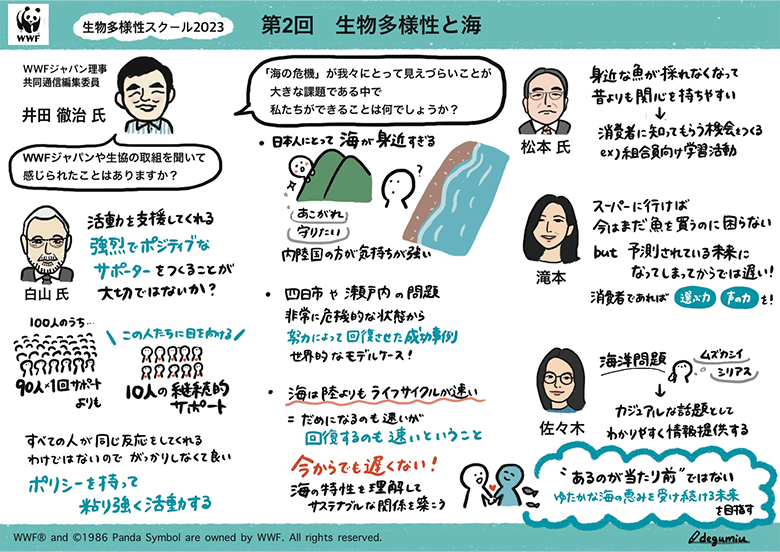

海の特性を理解して、活用してほしい

(ディスカッション)

白山氏は三人の発表に対し、「ポリシーを持って粘り強く活動することが大切」とエールを送りました。「見えづらい海の危機に我々はどう取り組んでいくべきか」という井田氏の問いに対しては、消費者が知る機会をつくったり、商品を選んだり声を上げたりすることの大切さ、わかりやすく身近な話題と感じられる情報提供の仕方などが挙げられました。白山氏は、日本人と海の近すぎる関係に触れつつ、四日市市の大気汚染や瀬戸内海の汚染など、危機的状況から見事に回復させた過去の取り組みを世界的にも誇るべき成功事例と評価しました。また、海のライフサイクルの特性として悪化も早いが回復も早いとし、今からでも懸命に取り組めば保全できる!と力強いお言葉をいただきました。「あるのが当たり前」ではない、豊かな「海の恵み」を受け続ける未来を目指すとして、会は締めくくられました。